前作と基本的なコンセプトは変わっていないので、今回は手短に済ませる予定である。 詳細な制作過程については、以前の記事を参照していただきたい。

今回は生地を変えて制作したので、まずは素材の話から始めていく。

mila schön というブランドのオーダーメイド用生地を、運よく手に入れることができた。

この生地は薄手でありながら適度な張りを持っている。 ペイズリーの総柄だが、よくある総柄の押し付けがましさは皆無である。

ペイズリー柄と一口に言っても千差万別で、この生地は妙に洗練されている。 総柄にありがちな野暮ったさが不思議なほど消されており、綿 100% でありながらシルクのような品がある。

シャツの正面シャツの後ろ姿ボタンを留めるとこうなるクレリック仕様にするかどうか迷ったが、結局総柄で押し切った。

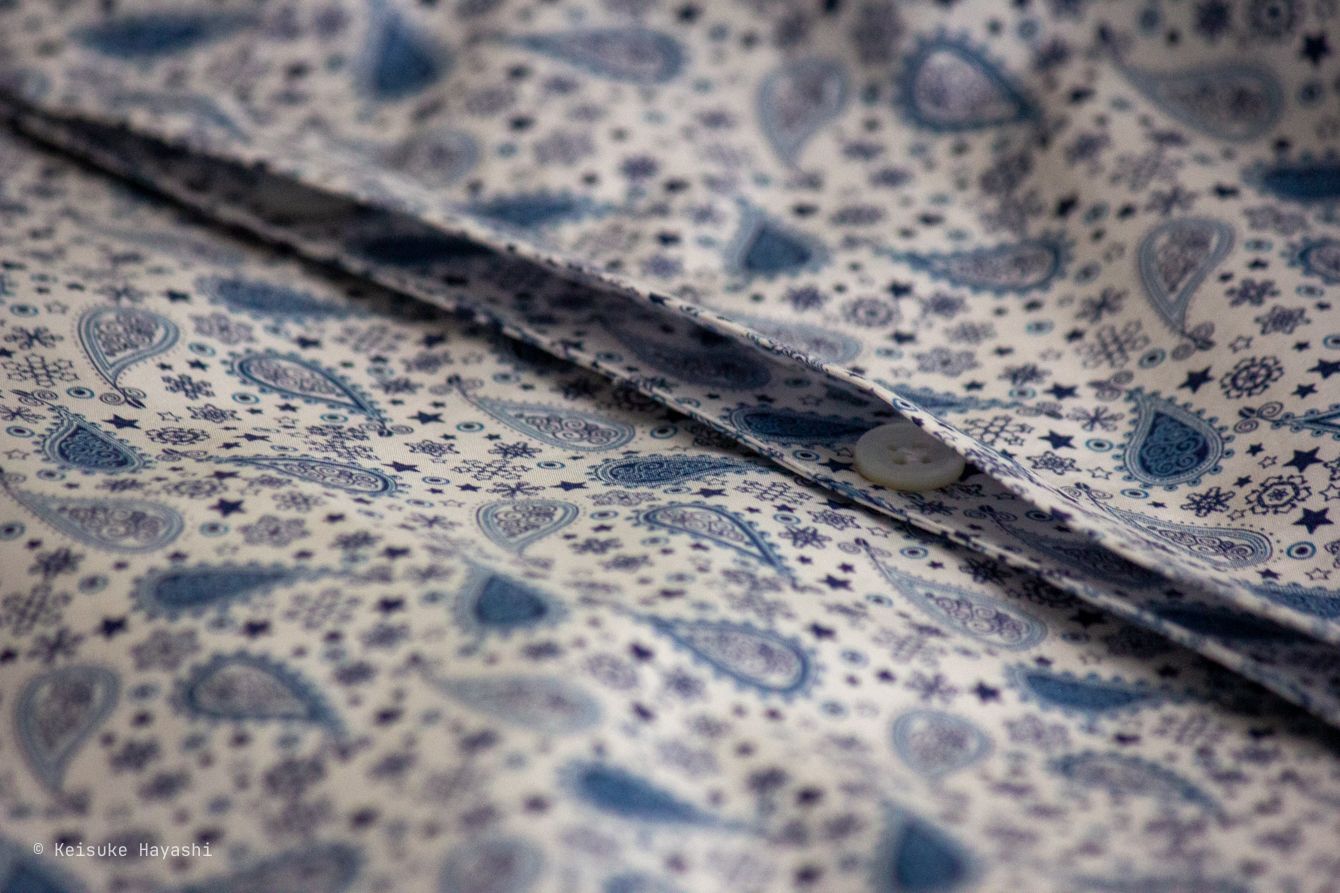

ボタンを隠す仕立て方を比翼仕立てと呼ぶ比翼仕立て、つまりフライフロントで仕上げている。 前回のシャツとの違いは、最下部のボタンホールが並行になっていないことである(並行にすることで可動域が広がる)。 職業用ミシンにアタッチメントを装着してボタンホールを縫製していたのだが、向きを変えることを完全に失念していた。

特別な制約がなければ鳥足がけで処理する。 白蝶貝は別名「マザーオブパール」と呼ばれる素材である。 真珠について詳しいわけではないが、白蝶真珠を産む貝らしい。

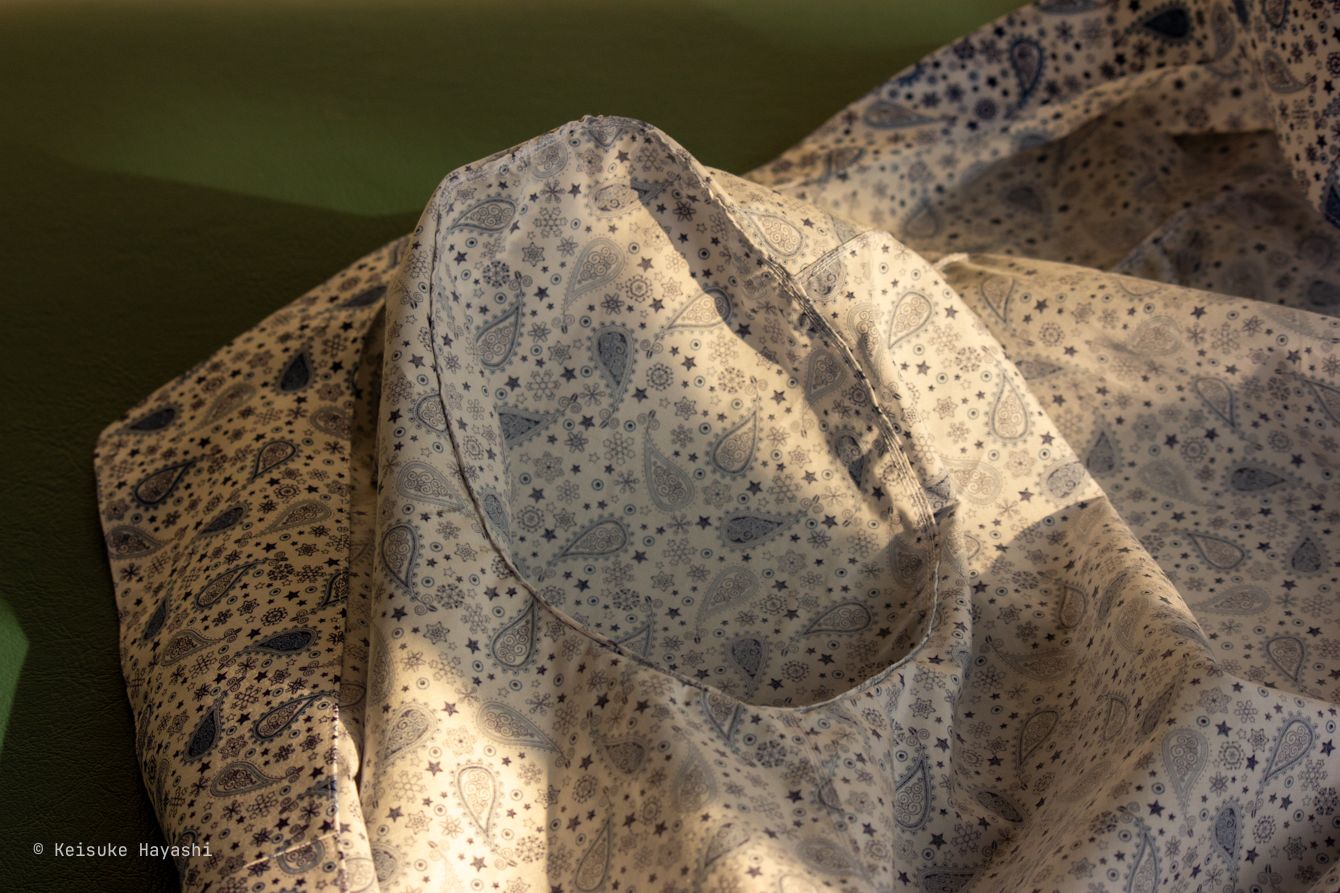

襟部分にボタンを付けない設計にした。 理由は単純で、イタリアンカラーのように開襟で着用することを前提としているからである。

シャツとしては珍しい広めの見返しイタリアンカラーとは、見返しが付いた襟のことを指す。 見返しがあることで、開襟時に裏地や縫い目が表に出ない。 縫い目が見えないということは、襟がロールしやすいということでもある。

カフスには接着芯を使用した。 この分野はまだまだ研究の余地がありそうである。

シャツに使用する芯の種類は以下のように様々。

それぞれに長所と短所があるが、それは別の機会に詳述したい。

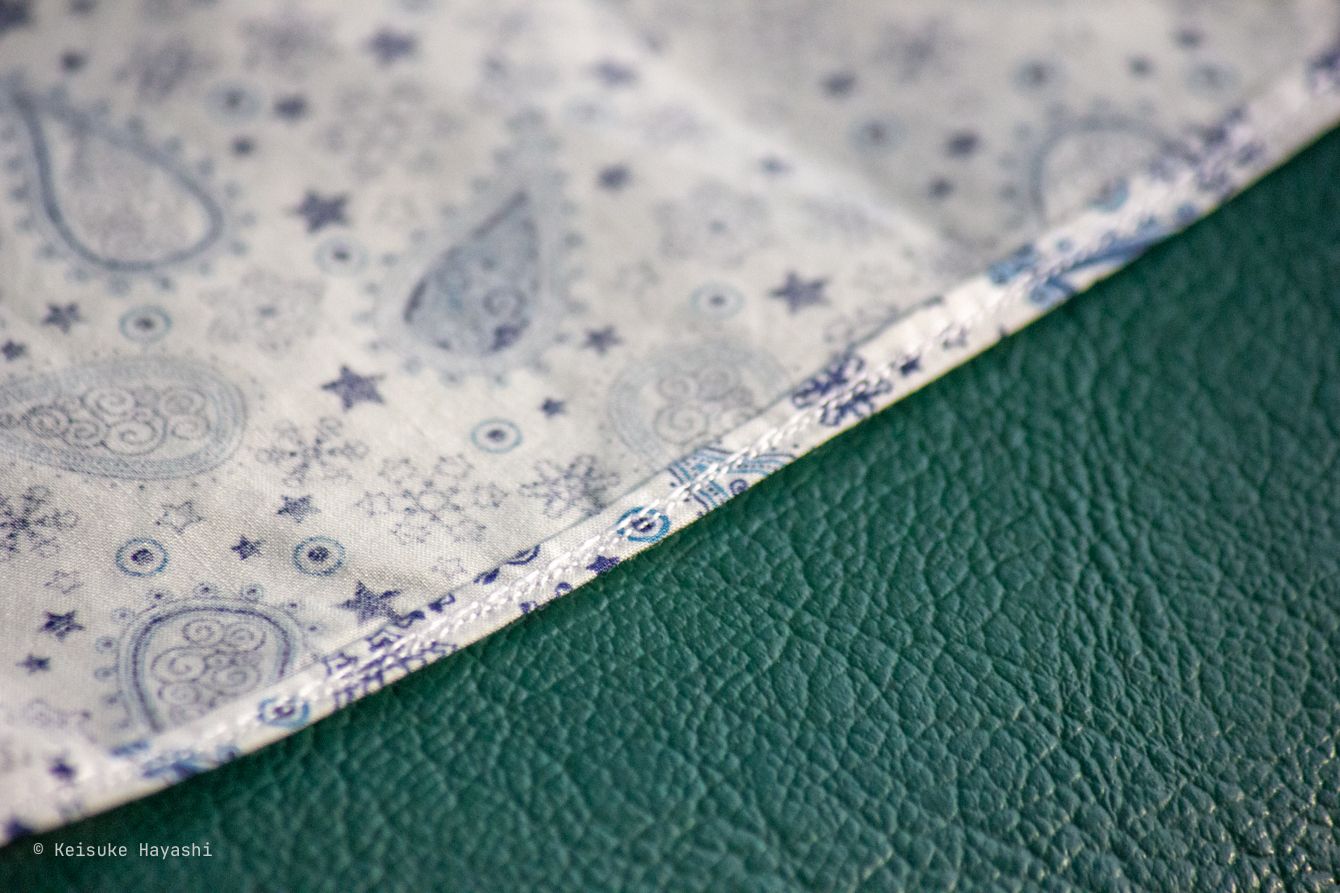

柄のせいで分かりにくいが、袖を前方に振るような角度で取り付けている。 縫い代は折伏せ縫いで処理した。 折伏せ縫いはロックミシンのようにほつれる心配もなく、頑丈でシャツには一般的な手法である。 今回のポイントとして、縫い代の幅をかなり細くしている。

縫い代を細くすると以下のような利点がある。

- 表面のステッチを細く入れられる

- 細いほど縫い代が強固になる

ただし縫い代が硬くなる欠点もあるので注意が必要である。 薄手の生地であれば問題ないだろう。

ギャザーをたっぷりと入れた。 単なる装飾ではなく、ギャザーによって肩周りに可動域が生まれる。

脇線の処理は少し変わった手法を採用している。 見た目はシンプルだが、実際の作業はちょっと複雑である。 機会があれば別記事で詳しく解説したい。

画像を見ると分かるが、1 度目と 2 度目のステッチ幅を意図的に変えている。 三つ折りは細くなるほどアイロンが効きにくくなるため、ステッチで押さえるという発想である。

ステッチの役割分担:

- 1 回目:生地を落ち着かせる捨てミシンのようなもの(粗い針目)

- 2 回目:本来のステッチで表から見える(細かい針目)

生地が浮いて綺麗な 3 つ折りができない人には、この方法を推奨する。

制作過程での小さな失敗や工夫の積み重ねが、結果的にこの 1 枚のシャツを形作っている。 完璧を目指すよりも、失敗を受け入れながら進む方が面白い。 そんなことを考えながら、また次の 1 枚を作ってみたくなるのである。